من أرشيف الذاكرة .. حذائي المهترئ وناجي العظيم الذي أشترى لي حذاء

يمنات

أحمد سيف حاشد

– وفي صباح اليوم الذي يليه أبتدأ العمل لاستكمال شق طريق لإخراج سيارتنا العالقة والمُعلّقة كشاة مخلوسة عارية من جلدها.. حضرت الصباح وبمعيتي الرفيق راجح علي صالح واخرين.. نجحنا بجهود وتعاون ابناء القرية في اصلاح وضع السيارة أولا، واستكمال شق طريق مستحدث في المدرّج لإخراجها من مأزقها، واعادتها إلى الطريق العام، ومغادرة المكان..

– عندما حضرت إلى المكان صباح ذلك اليوم، لم أكن مميزا عمن هم بمعيتي، ولم أكن أختلف عن الموجودين.. كان البعض لازال منهمك في العمل، ولا يعلم بوصولي، وبعضهم بجواري لم تلفته هيئتي لغياب ما يميزني .. بعض أبناء القرية كان يسأل عن المرشح الذي يشقون طريقا لسيارته العالقة، ولا يدري البعض أو أكثرهم أنني جوارهم وبينهم..

– عندما عرف أحدهم أنني المرشح، تملكته الدهشة، والاستغراب، وبدلا من أن يحييني أو على الأقل يجاملني، تطلّع نحوي، وقال بتلقائية لمن هم جواره: “ما معوش صندل سعما الناس وشطلع مجلس نواب”..

– رأيت بعضهم يمعن النظر إلى صندلي.. بعضهم تعاطف معي، وبعضهم استغرب، وقليل ربما سخر أو هكذا بدت لي بعض الوجوه.. أما أنا فلم أدرك حال حذائي إلا في تلك الهنيئة العابرة..

– لم أكن أعلم بحال حذائي إلا في تلك اللحظة الثقيلة.. كانت ذابلة كوردة مهملة داستها الأقدام، أو كشمعة ذوت وأستنفذت الصلاحية وحرقت حتى الرمق الأخير.. كعجوز شمطاء أكل الدهر من وجهها وشرب.. مهترئة الحواف والجوانب.. وجهها مكرمش، وبدنها مغضن ومحروش.. مضغوطة، ومفلطحة، ومثقلة بهم من تحمله.. صابرة عليه أكثر من صبر أيوب، وهي تمضي مجهدة نحو التأكل والهلاك..

– ما كان واجبا عليّ أن أعرفه هو أن للصبر حدود، وللاحتمال قدرة.. ولما كان لروحي عليّ حق، ولبدني عليّ حقّ، فلحذائي أيضا عليّ حق.. وحقّ لحذائي أن يعاقبني، وهذا ما حدث بالفعل؛ لقد عاقبي ولحق بي بالغ الحرج و”الفضيحة”.

– بدا لي ما حدث بسبب الحذاء كان عابرا وأنتهى، ولكن لم يكن الحال كذلك.. والشيء بالشيء يذكر، وأذكر أن مشهدا مماثلا قد حدث، إلا أن الأخير كان أكثر إيغالا في الانكشاف والحرج، و”الفضيحة” إن شئتم أن تسمونها، ولو كان الإعلام حاضرا والتقط صورة لكانت كذلك.. وما حدث كان في فترة مقاربة من الواقعة السابقة زمانا ومكانا، وكأن القدر كان يتربص بي ليوقعني مرة أخرى..

– لم أرحم حذائي ولم أحيله للتقاعد.. كان يبدو حذائي قد صار له ثارا عندي، وانتقاما متحفزا ضدي.. شعرت أنه اغتالني يوم لقاء حضره المتنافسون.. كانت الدعوة لحضور مباراة أهلية في مدرسة “الفلاح” في “غليبة الأعبوس” وجميع المتنافسون الرئيسيون في الانتخابات سيحضرون هذه المباراة، وسيحضر أيضا جمع من المواطنين..

– حضرت أنا والأستاذ طاهر علي سيف والدكتور عبد الودود هزاع وثلاثتنا كنا المتنافسون الرئيسيون على المقعد الانتخابي في الدائرة.. يبدو أن الدعوة كانت لتجسيد الروح الرياضية في التنافس الانتخابي، وإبراز تعاطي التحضر والرقي بين المتنافسين، أو هكذا ظننت..

– قبل أن أصل بوابة مدرسة الفلاح، اختلعت السيور الجانبية لفردة حذائي، حاولت سحبها دون أن ألفت نظر من حولي، ولكن السحب كان يثير الغبار بسبب احتكاك الحذاء بالأرض، وكانت هيئتي تبدو لافتة إن لم تكن مضحكة.. حملتُ فردة بيدي واستبقيت الأخرى بقدمي، وكان المكان المخصص للجلوس قريب.. وفي المكان تصافحنا وتعانقنا أنا وطاهر والدكتور عبد الودود هزاع وجلسنا إلى جوار بعض..

– وخلال المباراة نظرت خلسة نحو حذائي .. كان يشبه حذاء شاقي أو رعوي لا يهتم ولا يكترث بأناقته وأناقة حذائه ، شاقي يكتفي أن حذائه يحميه من الشوك فحسب.. تلك هي حاجته من الحذاء، وما عداها باذخ وفائض عن الحاجة، لا يهتم به ولا يبالي فيه، ولا يعيره أدنى اهتمام، وفي مقدمة ذلك أناقته التي هي بعد رقم المائة في سلّم قائمة احتياجاته الغير مُلجئه.. وكنت يومها لابسا معوزا لا بنطالونا..

– وجدت حذائي يكشفني ويفضحني بانتقام صارخ، ويحكي بؤسي وشقائي، الذي أحاول أن أداريه عن الناس.. كنت أداري عن نفسي نقصي وقلة حيلتي التي لا أريد أن أراها، ولا يراها غيري من الناس..

– كان وجه حذائي بين الأحذية عبوسا ومتآكلا وهالكا، فيما جواره كانت أحذية المرشحين، كالفاتنات تخطف الانتباه وتشد البصر، وكان فيها البصر يغوي ويزيغ.. كانت أحذيتهم لامعة وجديدة، وكأنهم لا ينتعلونها في أقدامهم، بل يطوونها في مناديل من حرير، تحملها لهم الأيدي برفق رحيم، ولا تلامس قيعانها خشونة البر والعراء وحبات التراب..

– أحسست لحظتها أنني كطفل يريد أن ينفجر بالبكاء.. أعادتني اللحظة إلى يوم أحد الأعياد، عيد كان فيه أقراني يلبسون الجديد، وكانت ثيابي مكرمشة تثير غصتي وشفقة العيان، وفي أعماقي حزن صارخ مقموع يريد أن ينفجر بالبكاء كطفل صغير.. وكنت أقاضي القدر في داخلي؛ لأنه لا يساوي بين فرص مرشحيه حتى بالأحذية..

– انتهت المباراة وتفاجأت بمناداة المرشحين الثلاثة للنزول إلى الميدان، والاصطفاف إلى جانب بعض لتكريم الفريق المنتصر والسلام على الوصيف.. لحظة مربكة وحذاء فاضح ومسلوخ لبسته على عجل، ثم ما لبثت أن أحمل فردة بيدي والأخرى انتعلها بقدمي وأمشي بها ومن حولي يهرعون إلى الميدان، وعند الاصطفاف وضعت الحذاء المسلوخة تحت قدمي العارية مقللا من الحراك، ومموها إن كل شيء بالنسبة لي يسير على ما يرام، كرّمنا الفريق المنتصر، دون أن يأخذ أحد من المكرّمين باله من حال النعال..

– يبدو أن كثيرون لاحظوا ارباكي وحرجي وحملي لفردة الحذاء بيدي، والأخرى بقدمي، ولكن كانت الميزة هنا أنهم كتموا ما شاهدوه، أو على الأقل لم يبلغ إلى مسامعي ما قالوه عني يومها .. غير أن المرافقين معي ممن كانوا في قيادة حملتي الانتخابية، ومنهم محمد فريد، وردمان النماري، طيروا ما حدث، للأستاذ العظيم محمد عبد الرب ناجي، وهو رئيسي وقدوتي، وعلى الفور أمر بشراء أحذية على حسابه الخاص، وكنت في اليوم الذي تلاه لدي جزمة وحذاء جديد..

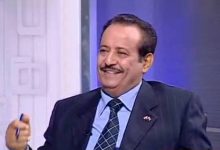

– محمد عبد الرب ناجي .. هذا الرجل العظيم الذي ساندي وآزرني وأطلق طاقاتي ورعاها واشتري لي جزمة وحذاء.. هذا الرجل المخذول بمن أحسن إليهم، لم استطيع أنا أن أجزيه ما حييت..

– أشعر أنني مقصرا في حقه إلى حد بعيد، وخانني الزمان أنني لم استطع أن أنصفه من سلطة اغتصبت حقوقه التقاعدية هو ورفاقه المحالين من شركة “تيلمن” إلى التأمينات، رغم حصوله على أحكام قضائية نهائية لازمة التنفيذ منذ سنوات طوال.. لم استطع أفعل له شيئا لا في العهد السابق، ولا في هذا العهد الأكثر رداءة وانحطاطا..

– وأمام تقصيري الوخيم أشعر دوما حال ما أتذكره بتعذيب وتأنيب الضمير، ثم ما ألبث أن أعزي نفسي باستحضار مقولة فريدريك نيتشيه: ” الوعي لا يعذب إلا ذوي الضمائر الحية”.

يتبع..

الصورة البارزة لأستاذي العظيم محمد عبد الرب ناجي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.