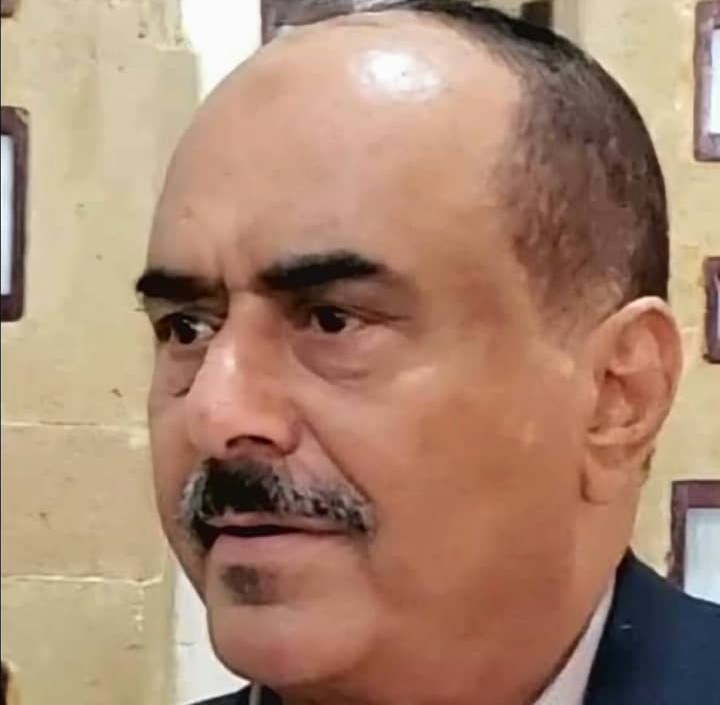

عَوْدةُ فَتَّاح

ما ينبغي النضال من أجله اليوم هو "فكُّ ارتباط مجتمعي بالقوى التقليدية"

عَوْدةُ فَتَّاح

لا ريب أن "الوحدة" كقيمة مجردة جسَّدت واحدة من أبرز الروافع التي نهضت عليها أدبيات اليسار اليمني وتمحور حولها خطابه الفكري ونضاله السياسي، إن لم تكن أبرز رافعة على الإطلاق؛ غير أن هذه الرافعة التي انتظمت اليسار ومثَّلت نقطة التقاء تتقاطع عندها شتى فصائله كحجيج حول الكعبة، كانت هي ذاتها أسخن قضية تشظت حولها فصائل وتيارات اليسار، كما وأنها أبرز ملهمٍ للصراع على امتداد سيرورتها التاريخية منذ النشأة مروراً بالكيان الموحد حتى اللحظة…

لعوامل وخصوصيات موضوعية وذاتية شتى، لم يكن بوسع الحزب الاشتراكي الوليد الذي نشأ كإطار جامع لفصائل اليسار الماركسي ويسار البعث، أن يعثر على حقل التطبيق الملائم للاشتراكية العلمية في واقع جيوسياسي شحيح وجدب، حتى مع تجربة التأميم السابقة لنشأته.

فيما كانت "الوحدة" بالمقابل مجالاً خصباً تسقط عليه نخبة ورموز الحزب مقارباتها ورؤاها التي أفضت إلى ظهور يمين ويسار و"ماوي ولينيني" ويسار انتهازي ويسار تقدُّمي داخل الاصطفاف الماركسي ذاته، وإلى "زمرة وطغمة" لاحقاً، مروراً بـ"اشتراكي شمالي واشتراكي جنوبي" وانتهاءً بـ"اشتراكي وحدوي، واشتراكي انفصالي"؛ و"اشتراكي حراكي وآخر مشترك"…

تبدو "المقاربة الفتاحية" ببعدها الطبقي اليوم موفَّقة أكثر في استشرافها المبكر لفشل أي شكل من أشكال الوحدة يمكن أن ينشأ مع الشمال، في ظل استمرار استحواذ القوى التقليدية على الحكم ودون حدوث تحوُّل في بنية حكمه يضع الدفة في يد النخبة التقدمية الممثلة للبنى والشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة في إنجاز تحوُّل طبقي وأداة الكفاح في سبيله… لكن التحول الذي حلم "فتاح" بحدوثه في الشمال كمدخل إلى "الوحدة" بمفهومها الطبقي التقدمي، لم يكن قد أُنجز على مستوى الجنوب أساساً، فاستلام الماركسيين للحكم فيه وانحسار منافسيهم السياسيين "القوى الرجعية"، لم يكن يعني أن تحولاً في بنية المجتمع قد حدث ؛ الأمر الذي دمغ "المقاربة الفتاحية" رغم حصافتها- بالمثالية..

لقد كان على "فتاح" بمقتضى "مقاربته" هذه وفي سبيل إسقاطها عملياً على الواقع، أن يضمن إجماع معارضيه داخل الحزب عليها، كما وأن يضمن الدعم السوفياتي السياسي والمادي الذي يتيح لدولة الجنوب النهوض بأعبائها الإقتصادية من جهة ودعم الكفاح المسلح في الشمال من جهة أخرى، وبالنظر إلى أن ضمان الإجماع الحزبي، مرهون بضمان الدعم الكافي، وضمان الدعم مرهون بمدى ما إذا كان للسوفيات مصلحة من الانخراط في مغامرة كهذه ومواجهة التبعات المترتبة على خرق قواعد الحرب الباردة ؛ فقد باءت جهود "فتاح" بالفشل واتسعت -في المقابل- الفجوة بين فرقاء الحزب الواحد… وحصل معارضوه على فسحة من المبررات والجرأة للتخلّي عن مقاتلي الشمال ووقف إمدادهم بالسلاح، والشروع في تطبيع العلاقات مع سلطة الجمهورية العربية اليمنية، وتسليمها قاعدة بيانات عن الخلايا والتنظيمات السرية الاشتراكية المناهضة لها…

ربما يصح القول، إن مغايرة "فتاح" وثوريته وطموحه المتقد والمثابر إزاء مسألة إنجاز التحويل الاشتراكي في ظروف شبه مستحيلة، أسهمت بصورة رئيسة في ارتفاع حدة الصراع وتنامي وتيرته داخل دوائر الحزب الاشتراكي ومؤسسة الحكم في الجنوب، غير أن هذه الراديكالية التي اتسم بها "فتاح" هي من صقلت شخصية الحزب وجعلته جذاباً كحزب ماركسي ومغايراً على مصاف الأداء في المزاج العام للنخبة السياسية والثقافية… إنه الحزب الذي يخوض الصراع ولا يؤمن بالتطبيع، والوحدة في مفهومه هي كفاح الشعب بطلائع قواه العاملة وفلاحيه في سبيل التحول من مجتمع العالة والاستغلال والقهر الاجتماعي إلى مجتمع العمل والإنتاج…

إن ماركسية "فتاح" ورفيق آخر من أكثر رفاقه حضوراً وتأثيراً في مسار الحزب هو "علي عنتر"، لم تكن ماركسية متأتية من الاعتكاف على المصادر النظرية لماركس وإنجلز ولينين، بل من ثوريةٍ وجرأةٍ مدفوعةٍ بصدقية عالية على اجتراح محاولات تحويل مسار التاريخ وجعله يتحرك بأسرع مما هو عليه، صوب حلم التغيير الجذري المنشود… تلخص مقولة شهيرة لجيفارا، الأمر بصورة أدق "لقد تعلمنا الماركسية في السييرا مايسترا"… و"على رصيف ميناء عدن وفي المصافي وجبال ردفان وحصار كريتر وتجربة العمل الفدائي والتنظيمات الشعبية المسلحة" بالنسبة لفتاح ورفاقه الذين تحيَّنوا دائماً محكاً عملياً يعرضون النظرية للاختبار عليه… و"الوحدة" بالمفهوم السالف كانت محك الاختبار الأصلب والأخطر وللتَجلِّي الماركسي، في واقع شبه الجزيرة العربية غير المواتي وفي منعطف مالت خلاله رياح الحرب الباردة لصالح المعسكر الرأسمالي وبدأ الانحسار التدريجي للمنظومة الاشتراكية العالمية بقيادة الاتحاد السوفياتي الذي كان على وشك ولوج مرحلة "البرويسترويكا".

نستطيع أن نميز الآن بجلاء أكثر كيف أن الهزات المتتالية التي شهدتها "اليمن الديمقراطي" حدثت في معظمها على خلفية الصراع حول ما إذا كان على هذه الدولة الفتية أن تتبنى الخيار الماركسي كنهج لا حياد عنه، أم تتصرف كدولة من دول عدم الانحياز تقيم علاقتها على قاعدة المصالح الوطنية؟!

بيد أن غلبة أنصار الخيار الماركسي التي لم تكن دائمة لم يفض في المحصلة إلى الحسم، بل إلى صراع جعل مؤسسة الحكم في الجنوب لا ترسو على خيار لفسحة طويلة من الوقت!

لقد حاول "سالم ربيع علي" الرئيس الكاريزمي والشعبوي ذائع الصيت، أن يسلك طريقاً ثالثاً توفيقياً بين الخيارين، بتحويل مسار علاقة الدولة الجنوبية من موسكو إلى بكين وتّبَنِّى الإشتراكية الماوية، وهي خطوة كانت سياسية واقتصادية في الأغلب أكثر من كونها أيديولوجية، وكالعادة كانت "الوحدة مع الشمال" محكها الأبرز… فقد أتاح صعود إبراهيم محمد الحمدي لرئاسة الجمهورية العربية اليمنية، وتدشين مشروعه التصحيحي، إمكانية تصوُّر وحدة بين النظامين دون حاجة لخوض كفاح مسلح يُحدث تغييراً في سدة حكم الشمال… كان الحمدي حينها يحاول تحجيم ومحاصرة نفوذ القبيلة في الشأن السياسي ومركزة القرار في يد الدولة التي شرع في بناء وإعادة بناء مؤسساتها، بصورة تجعلها قادرة على رسم سياساتها وتقرير شكل ونوع علاقاتها وفقاً لأسس حديثة وبمعيار المصالح العليا للبلد بمعزلٍ عن تأثير قوى الظل والتبعية للمملكة… وامتداداً لهذا النهج فإن مناخ العلاقة المحتقن والمتوتر بين جمهورية الشمال وجمهورية الجنوب بدأ يشهد تحسُناً تمظهرت بعض تعبيراته في صورة تفعيل اتفاقيات سابقة كانت حبيسة الأدراج بين الدولتين، في حين كانت أبرز هذه التعبيرات على الإطلاق، الشروع الجِدِّي في طريق توقيع اتفاقية وحدة شاملة بينهما..

في الأثناء وفي مقابل التحسُّن المطرد للعلاقة بين "اليمنين"، توترت على نحو مطًّرد، علاقة الجمهورية العربية اليمنية بالمملكة السعودية وأمريكا، كما وعلاقة اليمن الديمقراطي بالسوفيات، فقد بدا أن الدولتين تنسحبان تدريجياً من أجواء الحرب الباردة وتتنصَّلان من التزاماتهما التي تحوزان في مقابلها على دعم المعسكرين، وعلى خلفية هذا الخرق لقي الزعيمان "الحمدي وسالمين" مصرعيهما في حادثين متقاربتين زمنياً، على أغلب الظن…

سيكون علينا أن نلتفت أيضاً لتفاصيل أخرى تكتسب أهميتها في سياق هذا المنعطف من علاقة الدولتين ببعضيهما وعلاقة كل منهما على حدة بالفضاء الخارجي المحيط إقليميا ودولياً، وهي تفاصيل تأخذ شكل مفارقات تبدو محيرة وعسيرة الفهم في نظر المراقب الذي يُهدر كلياً التأثير النسبي لصراع طبقي خفي في نواة البنى الاجتماعية لمجتمعات الدولتين؛.. صراع يحاول البروز إلى السطح مستفيداً من مناخ الاستقطابات الحادة بفعل التوازن العالمي.. إنها الحقيقة التي سيجري إهمالها لاحقاً حين يقع الكوكب فريسة لأحادية القطب وسيَثْلِمُ هذا الإهمال خطابَ اليسار الماركسي في المنطقة العربية لحظة انهماكه في بلورة صِيِغٍ تبريرية ابتذالية تلقي به خارج مسار الصراع بذريعة ضمان التجدد والاستمرارية الواهية.. تتلخَّص هذه التفاصيل في صورة أداء النظامين الداخلي إبان تحسُّن علاقتهما؛ فلتحقيق هذا التحسُّن شرع الزعيمان "الحمدي وسالمين" في كبح مناهضي هذا "المفهوم السياسي الفوقي للعلاقة والوحدة" من تيار "المقاربة الطبقية الراديكالية" المؤمنين بأن مسار التطور ينبغي أن يسلك طريق الاشتراكية العلمية… هل كانت ملاحقة "الحمدي" لماركسيي الشمال واعتقالهم والتضييق عليهم، تتم برضا "سالمين"؟!.. بالنسبة للزاوية التي تنظر منها هذه القراءة إلى مجرى الأحداث، فإن الجواب: "نعم"… وفي الجنوب كان الصدام جلياً بين تيار فتاح من جهة وسالمين من جهة أخرى.

ربما لو امتد الزمن بـ"سالمين والحمدي" إلى مايو 1990، لكانا هما طَرَفَي توقيع الوحدة الاندماجية ذاتها وطَرَفَي حرب 1994، حتى مع النقاء وحسن النوايا والانحياز لبناء الدولة الوطنية الحديثة الذي إتَّسما به، فالمعضلة لم تكن في "صالح والبيض" بل في عدم تخلُّق ونضوج الحامل الاجتماعي صاحب المصلحة التاريخية في حدوث التغيير، إضافة إلى انتصار أمريكا في الحرب الباردة، ووفقاً لذلك فإن اجتياح فوضى الشمال للنظام النسبي في الجنوب، كان ضرورة في المنظور الأمريكي لشكل توازنات ما بعد الحرب ؛ كما كانت "الوحدة" بمفهوم مايو90 على نفس المستوى من الضرورة في المنظور ذاته.

لقد أَفِلَت عقودُ التوازن العالمي بوتيرة أعلى من قدرة الحالمين؛ على الانتفاع منها لإنجاز حتى "الكتلة التاريخية" بمفهوم "غرامشي" التي تقوم على مُشترك رفض التبعية مع قوى الإستغلال العالمي وتوزيع نسبي للثروة وضمان عدالة اجتماعية؛ عوضاً عن حلم التحويل الاشتراكي بعيد المنال.

إن الفوات المتسارع لِفُرص الانتفاع من مزايا التوازن العالمي، مع الأخذ في الاعتبار محدودية هذا الانتفاع المحكوم بقواعد اشتباك يلتزم بها طرفا الحرب الباردة حد خذلان الدول الحليفة التي تسرف في الرهان عليهما، هذا الفوات المتسارع جعل جمهورية اليمن الديمقراطية تتصرف من واقع الشعور الحاد به، لا سيما مع ولوج السوفيات مرحلة الأفول، بصورة شبه جلية لا تخطئها عين المراقب الحصيف..

ووِفقاً لهذا الإحساس كان على "جمهورية الحزب الاشتراكي" أن تعيد تقييم علاقاتها مع دول الجوار "السعودية تحديداً" انطلاقاً من حقيقة أنه لن يكون هناك "سوفيات" عما قريب…

وكان ذلك أشبه بمحاولة إدارة دفة قطار يندفع بسرعة، في الاتجاه النقيض لخط سيره، في زمن وجيز للغاية، كما كان يعني بالضرورة- دخول دورة أخرى من الاقتتال، بين فرقاء اليسار تحت سقف الحزب.

وبطبيعة الحال لم تكن "السعودية" كبوابة إقليمية وحيدة إلى تطبيع دبلوماسي مع أمريكا، لترضى بأقل من تصفية "يسار اليسار الماركسي بزعامة فتاح وعنتر ورفاقهما" كثمن للتطبيع، غير أن هذا الثمن سيكون بمثابة مقدمة لسلسلة أثمانٍ أخرى، أفدحها على الإطلاق تصفية الدولة الجنوبية التي مثلت "كومونة العدالة الاجتماعية وحاضنة أحلام الإنعتاق على مصاف شبه الجزيرة العربية، و"عاصمة الأمل العربي" بتعبير محمود درويش.

وهكذا ستبدو "الوحدة" بين الشطرين لاحقاً مجرد تحصيل حاصل لسلسلةٍ من عمليات الاستئصال التي طالت أثرى وأنفس مضامينها متمثلة في مفهومها الوطني لدى سالمين والحمدي كوحدة بين دولتين ذات سيادة على مصيريهما السياسي، بمعزل عن التبعية لإملاءات الحرب الباردة، وفي مفهومها الطبقي لدى "فتاح" كوحدة للشعب وبالشعب تكون نتاجاً لكفاح الشعب العامل وتتويجاً لانعتاقه من ربقة الاستغلال والقهر الاجتماعي…

إن الضربات الممنهجة والمحسوبة بدقة والتي استهدفت كوادر الحزب الاشتراكي على امتداد سنوات الفترة الانتقالية الأربع اللاحقة لاتفاقية مايو 90، كانت في المحصلة، استمراراً لعمليات الاستئصال التي استهدفت مضامين الوحدة، فالحزب كان ولا يزال في وعي سلطة القوى التقليدية المسيطرة محلياً وإقليمياً، الرحمَ الشرعي للمشروع الوحدوي والحاضنة السياسية لقواه الاجتماعية، التي لا مناص من الإجهاز عليها وفي الحد الأدنى إعطاب جهازها الحيوي وشلِّ قدرتها على خَلْق اصطفاف جديد متكيِّف مع ظروف ما بعد انهيار "جدار برلين"، وتجسير الفجوة المتسعة بينها وبين قواها الاجتماعية، بفعل اتفاقية وحدة هي حصيلة اتصال على مستوى البناء الفوقي وقطيعة مع القعر..

– إن طريق التنازلات الذي سلكه الحزب كضريبة للبقاء في القمة سيفضي به في نهاية المطاف إلى القعر لكن بعد أن يكون قد خسر قاعدته الحيوية وجماهيره.. وأمام شبح الارتكاس هذا سيجد الحزب نفسه يوغل في طريق التنازلات ليبقى في أحسن الأحوال؛ مجرد إطار عتيق وفخم يُزيِّن صالون العمل السياسي.. إطار أثير وفائض كصورة باشا فَقَد كل أملاكه في مهب التأميم.

– وإذا كانت الوحدة قد أفرغت من كل مضامينها التقدمية لتغدو عقب 1994 لا أكثر من غنيمة عن معركة انتصرت فيها القوى التقليدية شمالية وجنوبية، فإن ثمن تعايش الحزب مع هذا المتغيِّر هو التخلِّي كلياً عن إرثه الماركسي التقدمي والتماهي أكثر فأكثر في كنف القوى المنتصرة كتكفير فادح عن ذلك الإرث الخطيئة.. مروراً "بوحدة اندماجية في ائتلاف المشترك الممهور بالدم الطري والمُتَغاضى عنه للشهيد جار الله عمر"، وانتهاءً باعتناق دين العولمة أحادية القطب وعضوية الاشتراكية الدولية.

– إن الوحدة التي صارت حاضنة للقوى التقليدية هي النتيجة الطبيعية لحزب لم يعد تقدمياً.. وهكذا فإن فك الارتباط الذي يتوجب أن نناضل لتحقيقه ينبغي أن يكون فك ارتباط مجتمعي بالقوى التقليدية المسيطرة على مصاف البلد والأحزاب شمالاً وجنوباً؛ إذ إنه لا معنى لوحدة تسيطر عليها قوى التخَلُّف والرجعية كما لا معنى لفك ارتباط تسيطر عليه القوى ذاتها.

ويبدو اليوم أن الزامل السبعيني القديم الذي تقول كلماته: "ما نِبَا وحدة مع حكم رجعي والقبائل في شمال الجزيرة"؛ لم يفقد وهجه وعقلانيته؛ ولا يزال زامل اللحظة…

إن عودة المقاربة الفتاحية بصيغة تتفَهَّم وتتكيَّف مع المرحلة ولا تُهدر عنصر الصراع يُمكن أن تُمَثِّلَ دليل النضال لليسار في اليمن وولادة ثانية لحزب يوشك أن يغدو ذكرى حزب!

عن صحيفة " الأولى"